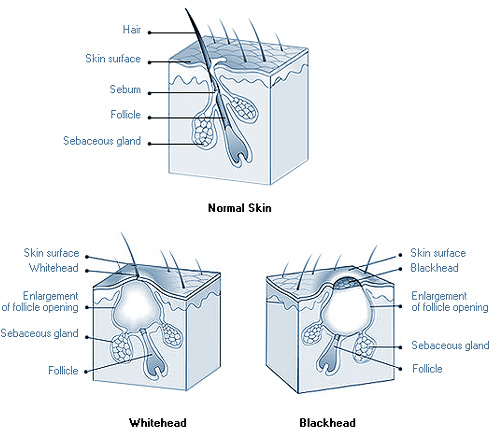

Podemos definir el acné como una enfermedad inflamatoria de los folículos pilosos y sus glándulas sebáceas asociadas que se caracteriza por la aparición de lesiones acneicas que pueden ser comedones (abiertos y cerrados: puntos negros y los típicos granitos de cabeza blanca, respectivamente), pápulas, pústulas, nódulos y quistes.

Mostrando entradas con la etiqueta Skin 101. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Skin 101. Mostrar todas las entradas

2/10/14

30/3/14

Skin 101: Cosmética...¿reparadora?

Seguro que habéis visto alguna vez cremas, sérums, etc. que dicen ser "reparadoras". O "reestructrurantes, "regenerantes",...¿qué quiere decir ello cuando hablamos de cosmética, es decir, de una piel que siempre es una piel sana?

Como comentamos en esta entrada la definición legal de lo que se considera un cosmético limita su uso a una finalidad muy concreta: " (...) con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales". Existen sin embargo algunos "vacíos" que se salvan en la praxis cuando las marcas hacen reclamos que no son clasificables como "médicos" pero que en realidad, están en el límite. A esta clase de productos se los vino a llamar "cosmecéuticos", productos que sin dejar de ser cosméticos se encuentran en este campo difuso entre el límite tradicional de un cosmético y una acción sobre la piel quizá clasificable como la de un medicamento. Los retinoides o los alfahidroxiácidos se suelen enmarcar en esta categoría. Sin embargo como podéis imaginar no es una categoría legal sino más bien, en el fondo, de calado publicitario. En el tema de los cosmecéuticos me gustaría ahondar próximamente, pero sirve para poner sobre la mesa la problemática a la que se enfrentan también los productos "reparadores", ¿es posible reparar una piel sana?

Dentro de la jerga comercial de la cosmética podemos decir que en "sentido estricto" reparar la piel equivale a aportarle a la piel, particularmente al estrato córneo, algunos lípidos que restablezcan o refuercen el "cemento" que se encuentra entre los corneocitos. Por ejemplo el petrolatum sería un buen candidato para lograrlo. La publicidad de la cosmética "reparadora" suele centrarse sin embargo en los términos "efecto barrera", "barrera cutánea", etc. como "protección" contra "el medio ambiente". Tenemos que encontrar un camino entre la insuficiente equiparación publicitaria de "barrera cutánea" con la capa lipídica del estrato córneo y una visión mucho más amplia y completa que nos podría llevar a toda la investigación médica relacionada de alguna forma con la restauración o mejora de la barrera cutánea, lo cual desde luego excede por mucho lo que la cosmética es capaz de ofrecer, incluso legalmente.

12/1/14

Skin 101: Extractos botánicos | Hierbas y otros mejunjes: ¿útiles?

Destilando aceites esenciales [Fuente]

Los extractos botánicos son uno de esos ingredientes añadidos a los cosméticos muchas veces sin ninguna clase de mesura (esas listas de ingredientes a reventar de extractos de toda clase de nombre impronunciable y relevancia altamente dudosa...) y en multitud de ocasiones sin, tampoco, ninguna clase de mesura cuando hablamos de efectividad. Muchas veces la mesura es totalmente paupérrima (un estudio de calidad epistémica bastante cuestionable y relevancia nula, por ejemplo...) pero como casi siempre la realidad tiene más gris que alto contraste. Cuándo, cómo, por qué son útiles los extractos botánicos; qué son, cómo se extraen. En definitiva: hierbas y otros mejunjes, ¿útiles?

Llamamos hierbas a extractos de plantas diversos que tienen bien un uso médico o bien propiedades sensoriales relativas al sabor o la fragancia. Las hierbas tienen un uso muy longevo en la historia de nuestra especie, hace tanto como en el año 10.000 a. C se usaban ya aceites y ungüentos para suavizar la piel y enmascarar el olor corporal. Por ejemplo, los antiguos egipcios refrescaban su aliento mascando hojas de tamarisco y creaban perfumes usando mezclas de aceites esenciales tales como el aceite esencial de mirra, camomila, rosa, y cedro combinados con aceites vegetales tales como el aceite de oliva, de almendras, o de sésamo. Las plantas sin embargo en muchas ocasiones están lejos de ser inocuas o de simplemente no causar efecto alguno. Muchos medicamentos se extraen de hierbas, por ejemplo la tubocuranina suele ser el componente principal del veneno curare, un nombre genérico para diversos venenos que los nativos de América del Sur usan en sus flechas; se extrae de la planta Chondrodendron tomentosum. Hoy en día la usan los anestesistas como relajante muscular. La morfina se extrae originalmente de la planta Papaver somniferum L. Muchos de los tratamientos usados contra el cáncer, como el Paclitaxel (obtenido a partir del árbol Taxus brevifolia) se obtienen de plantas.

Las plantas tienen la capacidad de sintetizar una cantidad muy vasta de metabolitos primarios (carbohidratos, proteínas...) y secundarios (más específicos, suelen considerarse dentro de este grupo los polifenoles, terpenoides, flavonoides...). Estos últimos cumplen funciones muy variadas, desde repeler insectos a servir como anti-microbianos. Justamente esta gran variedad de sustancias que encontramos en las plantas, algunas de gran complejidad química, son las que aprovecha el hombre de maneras diversas pues no solo usamos hierbas bajo un uso medicinal sino que les hemos dado usos variados tales como ayudarnos en la agricultura o ayudarnos a comprender mejor a partir de su actividad biológica cómo enfermamos, por ejemplo cómo nos atacan ciertas enfermedades. En cualquier caso está claro que las plantas pueden aportar beneficios variados, incluso beneficios médicos...¿ocurre lo mismo cuando hablamos de cosmética? Hoy en día encontramos extractos botánicos en multitud de productos cosméticos, y la realidad es que la mayoría de las veces no le aportan nada funcionalmente hablando...¿hay casos, sin embargo, donde sí aporten algún beneficio?

Seleccionar la planta de origen

La selección de la planta debe basarse en el conocimiento etnobotánico de la misma o bien en la literatura científica pertinente en lo concerniente a su efectividad. Es decir, lo primero es decidir la clase de beneficios a conseguir y elegir el tipo de planta que puede proporcionarlos. Ahora bien, hay una multitud de factores que condicionan la concentración y calidad de los ingredientes activos pues frente a los compuestos sintéticos que están estandarizados los extractos naturales pueden variar debido a las características de solubilidad, estabilidad, fármacocinéticas, farmacológicas y de toxicidad de los activos de interés. Algunas de estas condiciones de variabilidad son:

1. El entorno natural de crecimiento de la planta, incluyendo elementos como el clima, hábitat, la condición del terreno, tipo y cantidad de fertilizante usado, pestes, estación en que se recoge la planta, etc. condiciona la composición única de cada planta en concreto.

La selección de la planta debe basarse en el conocimiento etnobotánico de la misma o bien en la literatura científica pertinente en lo concerniente a su efectividad. Es decir, lo primero es decidir la clase de beneficios a conseguir y elegir el tipo de planta que puede proporcionarlos. Ahora bien, hay una multitud de factores que condicionan la concentración y calidad de los ingredientes activos pues frente a los compuestos sintéticos que están estandarizados los extractos naturales pueden variar debido a las características de solubilidad, estabilidad, fármacocinéticas, farmacológicas y de toxicidad de los activos de interés. Algunas de estas condiciones de variabilidad son:

1. El entorno natural de crecimiento de la planta, incluyendo elementos como el clima, hábitat, la condición del terreno, tipo y cantidad de fertilizante usado, pestes, estación en que se recoge la planta, etc. condiciona la composición única de cada planta en concreto.

2. Naturalmente la actividad biológica del extracto es co-dependiente de la propia salud de la planta, la planta de origen debe de estar sana.

3. Es importante elegir bien la parte de la planta que se usará para extraer el activo, pues la concentración y/o efecto del mismo puede diferir si hablamos de las flores, frutos, rizomas, etc.

Normalmente las plantas de origen no son salvajes sino que se recurre a métodos de cultivo controlados. El motivo no solo es económico sino también de seguridad ya que la recogida de plantas salvajes eleva el riesgo de seleccionar una especie incorrecta y principalmente de incluir en la recogida especímenes impuros, insanos, etc. Los métodos analíticos de cultivo y recogida, por tanto, aseguran que se conozca con mayor facilidad la condición y pureza de la planta. Este es normalmente uno de los primeros pasos de la estandarización. Además finalmente si se tiene una ética empresarial mínima antes de recurrir al uso de extractos se tendrá cuidado en no recurrir a especímenes en riesgo de extinción. Es también un problema extensible al resto de la industria cosmética pero especialmente en la industria del perfume el uso de extractos es excesivo, lo que a la postre puede llevar a la ya mentada extinción. Esta clase de comportamientos está especialmente relacionado con la recolección de plantas salvajes. Normalmente encontraremos siempre los mismos extractos en la mayoría de productos y estos en concreto tienen una gran industria detrás que los produce de manera masiva, ahora bien, si optáis por la cosmética natural por motivos ético-ecológicos os interesará lidiar con esta problemática. Para más información sobre este tema podéis consultar la página de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flores Silvestres.

Extracción

Normalmente la planta se somete a un proceso de deshidratación hasta reducir el contenido de agua a menos de un 10%, lo que equivale a una pérdida de masa de entre un 60-80%. En este proceso los activos se híper-concentran hasta tres o cuatro veces más respecto del peso total de la planta de origen. En algunas ocasiones se necesita usar la planta fresca ya que el proceso de secado puede destruir algunos compuestos.

El primer paso posterior es preparar el material para la extracción, para ello se suelen ser eliminar las partes de la planta que no interesan y a continuación se suelen picar en trozos pequeños las partes que contienen el activo para luego molerlos. En este paso suele ser importante evitar cualquier tipo de estrés térmico así que curiosamente no es poco frecuente que se empleen molinos con nitrógeno líquido en un proceso que se llama molido criogénico.

Cuando tenemos el material de origen preparado empieza el proceso de extracción en el sentido más estricto. El fin de la extracción es incrementar la potencia del activo y elevar al máximo la pureza del mismo. Normalmente se suelen utilizar solventes, pero hay tres métodos principales:

(1) Extracción con agua, en este proceso se somete simplemente a la planta a una maceración (con agua fría) o una infusión (con agua caliente). Este proceso es efectivo cuando lo que queremos es obtener moléculas hidrosolubles. El uso de agua caliente tiene la ventaja de que a la vez esteriliza el producto pero también es inadecuado en muchos casos ya que las altas temperaturas pueden inducir diversas reacciones químicas indeseadas.

(2) Extracción con solventes. Es la más común. Los solventes empleados son muy variados, podemos encontrar desde el etanol a la acetona, el isopropanol, etc. Este método es más efectivo naturalmente para extraer aceites o ceras, y en el caso de querer extraer sustancias hidrosolubles se recurre a veces a mezclas de alcohol y agua. El uso de solventes presenta el problema de la pureza, y es que en algunos casos es importante asegurarse de que el extracto final está bien purificado, es decir, que no quedan residuos de los solventes usados. Esta opción suele tener la problemática de que es poco ecológica. Para intentar solventar este problema se ha recurrido al uso de CO2 supercrítico (se llama así al dióxido de carbono comprimodo, que se vuelve líquido). Lo que se hace justamente es llevar a cabo este proceso de "compresión" y es efectivo para extraer compuestos no polares como los carotenoides y aceites esenciales.

(3) Destilación al vapor. Este método se usa para extraer componentes volátiles, ha sido usado de manera longeva para extraer por ejemplo aceites esenciales.

Seguridad y estandarización

Para ambos fines se emplean los llamados métodos analíticos que incluyen la cromatografía líquida de alta eficacia (o HPLC, por su nombre en inglés) o hasta cierto punto la cromatografía de gases (GC). Son herramientas muy útiles para asegurar la pureza/seguridad del compuesto final así como para determinar la cantidad del activo presente.

Los compuestos indeseados a evitar son variados: fungicidas, pesticidas, compuestos aromáticos policondensados, metales pesados, aflatoxinas así como compuestos específicos de la planta de origen con efectos tóxicos conocidos, etc. Como comentamos lo que posibilita que los extractos pueden ser médicamente útiles por ejemplo es que las plantas generan metabolitos con diferentes efectos, lo cual a la luz de la seguridad presupone de antemano romper la relación ingenua entre "natural" y "seguro". Por ejemplo es un tema controversial dentro de la medicina tradicional china el hecho conocido de que hasta un tercio de las personas que recurren a ella sufren problemas de hepatotoxicidad, problemas teratogénicos o por ejemplo es muy frecuente la dermatitis por contacto. Además la presencia de anomalías congénitas es mucho mayor cuando se recurre a esta clase de hierbas durante el embarazo. Naturalmente el tipo de hierbas que se emplean con fines médicos y las que se usan con fines cosméticos suelen ser muy diferentes, pero aun así eso no quiere decir que solo por el hecho de ser "naturales" sean seguras, como quizá sabréis arraigado por algún motivo extraño y por supuesto falso mito. Como ejemplo más cercano a la cosmética los extractos suelen causar en mayor medida que otros compuestos reacciones alérgicas, en gran parte gracias a la alta incidencia de reactividad cruzada con otras hiebas, por ejemplo de 106 personas afectadas de dermatitis, 12 resultaron alérgicas al aceite de árbol de té y de esas 12 todas tuvieron una o más reacciones a otras diez hierbas diferentes [Jancin B . ( 2002 ) Cross - sensitivity in tea tree oil allergy . Skin Allergy News Mar , 38]

Ahora bien un problema diferente es la estandarización, y especialmente relativo a la cosmética es muy importante porque tiene mucho que ver con la posible efectividad de los extractos. Llamamos estandarización al hecho de que cada lote producido tenga de manera consistente y medida la misma cantidad de compuesto objetivo (o clase de compuesto objetivo). Es decir, a garantizar que el compuesto de interés está presente dentro de cierto rango o por encima de cierto nivel mínimo en cada lote final puesto a la venta. El problema en la cosmética es que se usan muchos compuestos no estandarizados, que normalmente tiene un fin únicamente publicitario. A veces los exámenes que se hacen para asegurar esta supuesta estandarización/eficacia (en cierto sentido) los lleva a cabo la misma empresa bien en sus propios laboratorios o bien mediante laboratorios "independientes" que la propia empresa contrata. Eso no quiere decir que todas las empresas falseen sus datos pero lo que garantiza cierta objetividad mínima dentro de la ciencia es la revisión por pares, que es en realidad el fundamento de la ciencia moderna o al menos uno de sus fundamentos principales. En resumen, importa y mucho la calidad y tipo de fuente que lleva a cabo la estandarización/estudios sobre el compuesto, y que en cosmética se suelan usar compuestos no estandarizados es muy significativo.

Cabe mencionar además que en general la comprensión sobre el efecto e interección de las hierbas a día de hoy es algo bastante desconocido, esto afecta principalmente a su uso médico pero es extensible al uso que se hace de ellas en cosmética, y, además la posible regulación es más bien exigua: los extractos botánicos que se usan en los cosméticos están considerados por la FDA como aditivos alimentarios o suplementos dietéticos. Ahora bien, esta categorización implica que se permite su libre comercio en la medida en que no se los considera drogas/medicamento, por ello no existe ningún estándar relativo a la potencia, concentraciones permitidas, seguridad, eficacia, etc. En Alemania está presente la "Comisión E" que es a día de hoy el mejor organismo existente en lo que se refiere a medir la calidad de la evidencia clínica y la seguridad tópica de varias hierbas, pero están reguladas aproximadamente unas 300. Estas instituciones, especialmente la alemana, tienen fines más bien médicos. No existe por tanto ninguna institución que garantice, por ejemplo, la calidad epistémica de los estudios con que se pretende fundamentar el uso de hierbas en el campo cosmético o que regule la clase de reclamos que acompañan su uso, etc. Hay algunos estudios pero el control sobre este tipo de ingredientes es, en definitiva, (algo más...) difuso.

Para acabar esta sección e ilustrar también por qué el uso de extractos en cosmética tiene fines principalmente comerciales cabe mencionar un caso práctico: la empresa Viadent usaba Sanguinaria Canadensis como un ingrediente anti-placa en sus dentífricos y enjuagues dentales. A pesar de que existían exámenes clínicos que demostraban la seguridad del compuesto un estudio conducido por investigadores de la Universidad de Ohio mostró una fuerte correlación entre el desarrollo de leucoplaquia oral (lesiones en la boca potencialmente cancerígenas) y el uso de productos orales que contenían dicha hierba. Varios estudios posteriores llegaron a la misma conclusión. Sorprendentemente, otros estudios indicaron sin embargo que la Sanguinaria Canadensis...parecía tenes propiedades anti-cancerígenas. Esto no hace más que mostrar cuán complicado y confuso es el aspecto toxicológico en lo relativo a las hierbas y es un motivo más por el cual en cosmética se suelen usar en muy bajas concentraciones y principalmente como reclamo publicitario, pues al final la seguridad solo la garantiza el uso a largo plazo. Cuando Colgate-Palmolive compró la marca eliminaron la sanguinaria de la composición de los productos.

Eficacia

Esta sección es o muy sencilla o muy complicada, porque al final en todos los casos la función es más o menos la misma. Principalmente los estudios hechos donde se ha visto que ciertas hierbas son efectivas han sido estudios con miras a su uso médico, lo cual aquí no nos interesa. Fuera de eso la realidad es que casi la totalidad de estudios relevantes para el uso de extractos botánicos en cosmética que mostraron algún resultado consistente lo hicieron en función de la capacidad antioxidante del compuesto estudiado, es decir, que principalmente, cuando son efectivos, actuarían como antioxidantes (y son pocos casos y en general conocidos, principalmente se ha estudiado el efecto de los fenoles del té verde). Aparte de eso hay algunos que sirven como emolientes y finalmente algunos extractos en ciertas condiciones tienen propiedades despigmentantes/blanqueantes. Los más estudiados son naturalmente los extractos de té verde, rojo y negro, las isoflavonas de la soja y la raíz de regaliz. Citaremos algunos que tienen propiedades medianamente relevantes más allá de ser antioxidantes, ahora bien, tened en cuenta que muchos (casi todos) de ellos son estudios pequeños, no han sido replicados, tienen un impacto bajo, etc.:

Aloe (Aloe Barbadensis, A. Capensis, A. Vera)

El aloe puede dar reacciones cruzadas en personas alérgicas al ajo o la cebolla por ejemplo. El gel de aloe vera es rico en resinas, dithranol, chrysorobina, salicilates, flavonoides, polisacáridos y especialmente alantoína. Tiene propiedades antiflamatorias y antioxidantes. Se suele usar como cicatrizante "popular" pero los resultados obtenidos en relación con el acné han sido dispares. Finalmente destaca la aloesina, que es un potente inhibidor de la tirosinasa que a la vez induce la melanogénesis provocada por la radiación UV, aunque es menos potente que el ácido kójico.

Cafeína

El C. Arabica se comercializa en la forma de tres productos diferentes: granos (semillas), la fruta y el carbón de café. La cafeína extraída del C. Arabica es el principal ingrediente de productos anticelulíticos que tiene alguna suerte de fundamento científico. Según Murine la cafeína tendría efectos antioxidantes similares a los de las catechinas del té verde a la vez que mejora la textura de la piel y las líneas de expresión. El extracto de la fruta de la C. Arabica, es rica en polifenoles, ácidos ferúlicos, proanthocyanidinas y sacáridos. Dependiendo de la calidad del extracto puede llegar a ser más antioxidante que el té verde y la vitamina C. Un estudio de doble ciego llevado a cabo durante seis semanas estudió el efecto del extracto de en 20 mujeres. Se aplicó el producto por toda la cara. Los resultados fueron que hubo una mejora perceptible de la híperpigmentación (30%), un 20% de mejora en las líneas de expresión y arrugas. En un estudio pequeño con 10 mujeres contra un placebo se vio una mejora significativa de las líneas de expresión y arrugas (25% s. 3%) y en la híperpigmentación (15% vs. 5%).

Uva (Vitis Vinifera)

Son extractos ricos en flavonoides, entre ellos el famoso resveratrol pero no se limitan a este. El resveratrol a veces (bastantes) aparece en el INCI como "Vitis Vinifera Extract" así que a saber si al final lleva más taninas extraidas de la uva que resveratrol y te lo venden a precio de oro por el cuento del resveratrol. Estos flavonoides (en conjunto, no solo el resveratrol) tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, inhiben la producción de metaloproteinasas (MMP) y estabilizan la producción de colágeno.

Setas

La variedad de hongos de las que se extraen principios activos es amplia y particularmente tienen bastante "tirón" en la cosmética asiática. En general los extractos de setas pueden contener péptidos con alta capacidad antioxidante, polifenoles, triterpenos y esfingolípidos. El extracto de seta Maitake inhibió in vitro diferentes marcadores producido por la radiación UVA sobre fibroblastos humanos. Diversas setas inhiben la producción de MMPs. En un estudio in vivo sobre 45 sujetos y con una duración de 4 semanas se observó que un complejo proteínico extraído de una seta aplicado dos veces al día indujo renovación celular. En otro estudio sobre 31 mujeres se observó que un complejo extraído de diversas setas y aplicado tópicamente mejoró el daño provocado por la radiación UV. Hubo mejoras significativas en la textura, claridad de la piel y líneas de expresión a las cuatro semanas así como una mejora de la pigmentación, daño solar y una mejora de las patas de gallo a la ocho semanas.

Pycnogenol (Pinus Pinaster, P. Maritima)

Este compuesto ya lo hemos mencionado anteriormente. Contiene una variedad de PACs y otros fenólicos como ácido ferúlico, cafeico y coumárico y polisacáridos. Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, ya que "recicla" el ácido ascórbico y la vitamina E. Tomada de forma oral reduce la sensibilidad a la radiación UVB, inhibe los MMPs, etc. Los estudios que se citan son todos de consumo oral y no tópico y como ya os comenté en la entrada anexada, la verdad es que no hay mucha cosa...

...la lista podría ser larga pero aparte de ser mayormente -cuando son funcionales- antioxidantes hay algunos que en ciertas condiciones no siempre de posible uso real tienen efectos tales como blanquear (Morus Nigra, Echinacea Angustifolia, Panax Ginseng, etc.), tensar (Ginkgo Biloba, Mentha Piperita, Rosa Canina, etc.) o por ejemplo pueden tener alguna capacidad fotoprotectiva (Camellia Sinensis, Santalum Albus...hay pocos, la mayoría de los estudios usan hablan de consumo oral). En la cosmética asiática aparte de setas se suelen publicitar muchos extractos como productos blanqueantes, aun así hay que considerar con detalle si las condiciones de cada estudio son realistas y si lo son, que la dosis se emplee realmente en los productos. Podéis consultar aquí (página 328) una larga lista de hierbas y sus posibles beneficios (la mayoría más bien médicos) junto, naturalmente, a una larga lista correspondiente de referencias.

Formulación

Ahora bien, no solo el compuesto usado tiene que ser relevante, es decir, tener alguna capacidad interesante desde el punto de vista cosmético (cosa que, como vimos, es más difícil de lo que parece) sino que además hay toda una serie de retos/problemas a la hora de considerar su eficacia, algunos de ellos por ejemplo serían:

(1) ¿Lleva el producto la concentración adecuada de extracto? Y más aun: esta concentración adecuada ¿se conoce?

(2) El desarrollo de la fórmula debe cuidar los aspectos químicos y físicos pertinentes así como ser fotoestable para eliminar la posible aparición de elementos tóxicos.

(3) ¿Penetra el extracto de interés el estrato córneo en su estado activo y concentración suficiente como para manipular su célula objetivo, enzima, receptor, etc.? Esto tiene relevancia cuando planteamos una capacidad antioxidante. Hay casos sin embargo donde pueden aportar oclusividad por ejemplo u otros beneficios y no sería necesario. Este es uno de los principales problemas, máxime si consideramos que principalmente de tener algún beneficio -en general, si hablamos de extractos eficaces- es su capacidad antioxidante.

(4) ¿Cómo fijar la fecha de caducidad? Este problema es extensible a los productos que contienen antioxidantes. Además también incluye el método de preparación del producto (el uso de calor por ejemplo puede acelerar la oxidación de los mismos, etc.)

(5) El uso correcto de hierbas y extractos botánicos presupone una formación muy específica en el formulador.

Conclusiones personales

- A la luz de lo escrito la pregunta no es si es posible que los extractos botánicos tengan algún efecto, creo que está claro que sí, alguno puede ser incluso mortal. Lo que no está muy claro es si en las condiciones en que se usan en cosmética tienen algún efecto claro. No solo importa qué extracto sino qué concentración y además en qué vehículo. Tras haber leído sobre el tema a mí me queda claro que hay extractos que incluso en un uso cosmético pueden resultar interesantes, lo que no me queda claro sin embargo es que la industria cosmética los use de forma tal que sean efectivos, incluso ni siquiera como antioxidantes.

- Por otro lado a lo largo de los textos que he consultado ha sido muy frecuente y supongo que nada llamativa la equiparación del uso de extractos con "ingredientes irrelevantes" que, como dice uno de los textos "gracias a la buena percepción que tiene de ellos el consumidor hacen que un producto que de otra forma resultaría mediocre o poco llamativo sea bienvenido". No es que no se presuponga su posible efectividad o incluso posible futura relevancia dentro del campo no solo cosmético sino incluso dermatológico; más bien es una especie de opinión relacionada con su uso en la cosmética actual. Esto lo hemos comentado anteriormente en el blog y corresponde al llamado efecto halo, como expliqué en esa entrada: "incluso en personas que no tienen una preferencia personal por la cosmética natural la asociación de productos con ingredientes o imaginarios "naturales" (o sea un producto igual que el otro pero al que se le añade, por ejemplo, extracto de romero y clavo; o esa publicidad que transmite valores "eco") hace que a ojo de los consumidores el producto que por ejemplo lleva los extractos sea mejor en una variedad de aspectos, aunque en realidad son el mismo producto y la adición de extractos no afecta para nada a su funcionalidad o más concretamente a los aspectos del producto que el consumidor considera mejor en la opción que los incluye (es igual que en el caso anterior, el aroma no afecta a la capacidad de hacer espuma de un champú)." Esto queda muy bien reflejado en lo que comentamos sobre el uso de extractos no estandarizados, cosa harto común en cosmética, sobre todo cuando se los usa para dar cierta imagen o se los cita (evitando hablar de los activos reales, creo que esta es la principal función publicitaria que se les da).

- Otro problema interesante es el uso que se hace de ellos justamente en la denominada "cosmética natural" cuando en la grandísima mayoría de casos son extractos producidos de manera masiva e industrial e incluso su proceso de extracción suele estar bastante lejos de ser "natural". Otro motivo más por los cuales creo que la etiqueta "cosmética natural" (así como la de " cosmética convencional" o cualquiera similar) no aportan ningún tipo de información interesante para el consumidor, como suele suceder el exceso de polarización conduce no más que a una simplificación burda.

- Yo personalmente suelo evitarlos, cuando las listas son enormes suelen enmascarar productos mediocres, o directamente demasiado burdos. Antes de usar una mezcla de extractos cuya presencia en la fórmula me es desconocida por su supuesta capacidad antioxidante prefiero usar un producto con algún antioxidante más conocido y estudiado (como la vitamina C, por ejemplo) y en un envase adecuado, etc. El problema no es cuando están presente y el resto del producto tiene una fórmula que garantiza ciertos beneficios, el problema para mí es cuando el producto incluye un sobrecoste por una serie de ingredientes que probablemente sean funcionalmente irrelevantes o muy poco relevantes. Depende del producto, claro. Otro caso diferente son los aceites esenciales, estos sí los evito más activamente ya que no pocas veces son irritantes/fotosensibilizantes y no tiene sentido aumentar la posibilidad de que algo me dé alergia porque sí. Suelen ser compuestos para dar un aroma concreto al producto y se usan en cantidades más bien bajas pero a priori intento elegir productos sin ellos.

¿Para vosotros los extractos botánicos mejoran la opinión sobre un producto? ¿Créeis que un producto que los lleve es más "natural"?

Fuentes

- Topical Botanics, Tracy Cornuelle, Jan Lephart; Cosmetic Formulation of Skincare Products, Cosmetic Science and Technology Series, Volume 30, Ed. Taylor & Francis, Nueva York, 2006.

- Herbs in Cosmeceuticals: Are They Safe and Effective?, Carl Thornfeldt, Cosmetic Formulation of Skincare Products, Cosmetic Science and Technology Series, Volume 30, Ed. Taylor & Francis, Nueva York, 2006.

- Botanicals, Carl Thornfeldt, Cosmetic Dermatology Products and Procedures, Ed. Willey-Blackwell, 2007.

- Botanical Extracts, Alain Khaiat, Cosmeceutical and Active Cosmetics: Drugs versus Cosmetics, Second Edition, Cosmetic Science and Technology Series, Volume 27, Ed. Taylor & Francis, 2005.

21/11/13

Skin 101: Petrolatum | Vaselina | Lo cierto, lo falso

Llamamos agentes oclusivos a productos que minimizan o bloquean la pérdida de agua a través del estrato córneo, en otras palabras, que disminuyen la pérdida de agua trans-epidérmica. Ya hemos hablando antes un poco de cómo funciona la hidratación de la piel y de cómo lo que principalmente nos hidrata de nuestros productos son justamente los oclusivos.

Los agentes oclusivos son normalmente lípidos ya que al no ser hidrosolubles preservan mejor el agua en la piel. Además uno de los aspectos más importantes es que se depositan en la piel y pueden permanecer en ella durante un periodo dado de tiempo: no serviría de nada aplicarnos oclusivos si su efecto no durase al menos unas horas, es decir, si no permaneciesen en la piel la barrera que forman no tendría tiempo a presevar suficiente agua como para que podamos decir que hidratan. Dentro de los oclusivos el petrolatum ha sido conocido durante décadas como uno de los mejores oclusivos conocidos. Vamos a ver por qué.

Petrolatum: Origen e historia

No está muy claro cuándo se empezó a usar con fines cosméticos, pero probablemente fue varios años antes de que Robert A. Chesebrough patentara el uso del producto para tratar el cuero mencionando además que en su forma más pura también era efectivo para ser usado como una pomada para el cabello. A dicha forma pura uniendo alemán ("wasser", agua) y griego antiguo (ἔλαιον, de donde deriva "olĕum" y de ahí nuestro "óleo": aceite) le da nombre, un nombre que seguro que os suena: Vaselina. Chesebrough pensaba que la vaselina (o petrolatum) que consiste de una mezcla de hidrógeno y carbono se formaba de la mezcla de ambos. Hoy en día sabemos que su origen no es el agua, sino el material orgánico del que se forma el petróleo.

Tan solo dos años después de la patente de Chesebrough, un estudio presentado por el Colegio de Farmacéuticos de Filadelfia reportó que el petrolatum parecía prometedor como un producto farmacéutico y que estaba ganando cada vez más el favor de los médicos (1). Este fue el comienzo del uso del compuesto en el campo, y ya en el año 1875 un estudio publicado en Proceedings of the American Pharmaceutical Association exponía que "sin competencia", el petrolatum era el compuesto más usado para tratar quemaduras. En el año 1880 se incluyó en la farmacopea estadounidense, lo que es una muestra de lo aceptado que era ya en la época como ingrediente farmacéutico. Hasta el momento se solían usar grasas animales y otros lípidos insaturados para las mismas funciones, el problema era que se oxidaban muy rápido, es decir, se volvían rancios. El petrolatum "caló" muy rápido ya que, tal como se dijo en una reunión de 2 de febrero de 1876 de la Pharmaceutical Society, el petrolatum "puede mantenerse de forma indefinida sin volverse rancio, y esto, junto a su indiferencia a otros químicos y la facilidad con la que se pueden incluir en él perfumes es suficiente para recomendarlo para usos farmacéuticos y de aseo en sustitución de las grasas usadas generalmente [hasta el momento]" (2). Esta inmunidad a la oxidación no solo sirvió para que los médicos y otros profesionales de la salud en el momento aceptaran rápidamente el petrolatum como una mejora respecto de los materiales usados hasta el momento sino que es también a día de hoy uno de los motivos por los cuales su uso es tan amplio.

Composición

Podemos definir a este material semi-sólido y untuoso como un mezcla compleja, homogénea y coloidal de hidrocarburos sólidos y líquidos procedentes del petróleo. Es transparente cuando lo extendemos en una capa fina. Normalmente tiene un punto de fusión de entre 35-60ºC (depende de la cantidad de hidrocarburos sólidos presente) y una masa molecular de entre 450-1000 Da. Los componentes sólidos son ceras minerales (parafina y cera microcristalina), mientras que la parte líquida corresponde a aceite mineral pesado. Como curiosidad, se ha intentado crear petrolatum sintético y no ha sido posible del todo, la mezcla al final no queda uniforme y se separa. Aunque no podamos simplemente mezclar aceite mineral y parafina para crearlo, existen varios grados de petrolatum dependiendo de la proporción de cada tipo de compuesto, es decir, hay petrolatums con un mayor nivel de cera que tienen puntos de fusión más altos y consistencias más duras y por otro lado hay petrolatums más suaves y fluidos gracias al mayor contenido en aceite mineral.

Refinado y producción

Como dijimos el petrolatum es una versión purificada de los hidrocarburos presentes en el petróleo. La producción de petrolatum varía en función de diversos factores, que van desde el tipo de petróleo usado (los componentes químicos del petróleo varían de un tipo a otro y con ellos también otros aspectos como el punto de ebullición y otras propiedades físicas que determinan cómo se da el proceso de refinado) al tipo de producto final que queramos conseguir. Podemos comentar sin embargo el proceso de manera muy básica. Para empezar hay que decir que el petrolatum no se sintetiza, sino que se refina, es decir, lo que hace el proceso de refinado es depurar un material ya presente de manera natural, no es lo mismo por tanto refinar que sintetizar. Lo comento porque no sé cuántas veces he leído aquello de que el petrolatum o incluso el aceite mineral son sintéticos cuando no es así: se dan naturalmente (y es por ello que existe la posibilidad de refinarlos, y no en cambio de sintetizarlos).

Para empezar el petróleo crudo se somete a un proceso de destilado atmosférico que elimina extrae gases y los productos refinados más ligeros (básicamente carburantes, desde la gasolina al queroseno o el diesel). El producto resultante se somete a una destilación al vacío para eliminar en este caso las partes más pesadas sin la necesidad de emplear temperaturas muy altas. Lo que resulta se somete a un solvente que nos ayuda a extraer los aceites pesados de las resinas y el asfalto. Llegados a este punto el producto se purifica bien mediante hidrotratamiento (es un proceso simple de hidrogenación mediante el cual las moléculas saturadas se convierten en insaturadas insaturadas se convierten en saturadas, y en el que se logra además quitar heteroátomos como el sulfuro o el nitrógeno) o bien recurriendo a otro solvente. El último paso es el "descerado", que se puede prolongar de una forma u otra dependiendo de la pureza que busquemos. También en este paso se regula el tipo de petrolatum que se crea.

Es un proceso largo, lo importante es que el petrolatum y también el aceite mineral de grado cosmético son sustancias altamente depuradas. Es cierto que puede haber tipos que contengan impurezas y estas pueden ser peligrosas para la salud, pero es que es otro mundo completamente respecto del petrolatum que usamos en nuestros productos, sean cosméticos o medicamentos. Se purifican lo suficiente para ser usados directamente en los labios, lo cual da una idea clara de cuán seguros son.

Aplicaciones cosméticas

El uso principal que tiene el petrolatum en la industria cosmética es la de agente oclusivo. Y dentro de ese sector, es probablemente el mejor oclusivo conocido. Hay muchísima literatura científica, en cualquier caso el resumen es que es un ingrediente excelente si hablamos de piel seca.

Para empezar es mucho más efectivo a la hora de hidratar que otros agentes oclusivos líquidos como pueden ser aceites (3). Steenberg (4) reportó que el petrolatum es la mejor sustancia para mantener la hidratación cutánea. También fue considerado el mejor agente oclusivo por Fisher y cía. (5), además de recomendar el uso de petrolatum como agente hidratante en las personas con piel anormal (definadas en el estudio como personas que sufren dermatitis de contacto) ya que no hace imperativa la presencia de conservantes al no oxidarse. Idson (6) mostró que si bien otros lípidos que contienen glicéridos y ácidos grasos mejoran la flexibilidad de la piel su oclusividad (y por ello su capacidad hidratante) es mucho menor que la del petrolatum. La conclusión del estudio es que es "el mejor oclusivo y emoliente para proteger la piel seca y permitirle rehidratarse".

En 1978 Kligman (7) realizó un estudio donde se compararon diferentes tipos de hidratantes (tanto productos acabados como ingredientes aislados) y sin sorpresa el mejor de todos ellos fue el petrolatum, del cual se consideró que "no tiene rival" y que es el mejor material a la hora de tratar la xerosis común (piel seca). Algunos de los materiales con los que cuales se hizo la comparación fueron el aceite mineral, aceite de oliva, una crema comercial de manos y una crema hidratante comercial genérica. También se incluyó la lanolina. El estudio se llevó a cabo durante tres semanas y tanto al finalizar como a las cuatro semanas (una semana después) el petrolatum consiguió mejorar más que el resto de sustancias la sequedad cutánea. Como curiosidad y teniendo en cuenta lo que se suele leer sobre que es un "plástico que recubre la piel" (igual que del aceite mineral o las siliconas) Kligman apunta en dicho estudio que puede que el petrolatum tenga algunas capacidades farmacológicas porque, ojo, simplemente cubrir la piel con una capa de plástico impermeable (el petrolatum por cierto no es plástico...ni tampoco el aceite mineral...) no tiene ningún efecto sobre la sequedad cutánea.

Elias y cía. (8) mostraron que no penetra en la piel, ni siquiera en la piel dañada, al contrario: en piel dañada con acetona el petrolatum permea todos los niveles del estrato córneo lo cual indica que además de hidratar la piel, ayuda a reparar el tejido dañado (9). El petrolatum de hecho ayudó a acelerar la recuperación de la piel, mientras que una capa impermeable al vapor ayuda a hacerla más lenta.

En 1992 Loden (10) publica un estudio sobre el incremento de la hidratación cutánea cuando se aplican sustancias lipídicas sobre la piel. Los resultados fueron en la misma línea: el petrolatum redujo la pérdida de agua transepidérmica en un 50% mientras que el resto de sustancias testadas llegaron a reducirla en tan solo un 16%. Lo interesante del estudio es que se estudiaron los niveles de hidratación cutánea 40 min tras la aplicación de la sustancia una vez que hemos quitado el lípido de la superficie de la piel. Los resultados como podéis imaginar quizá fueron que el petrolatum consigue hidratar la piel de manera más duradera que el resto de materiales estudiados.

Como curiosidad Tsutsimi y cía. (11) compararon el nivel de hidratación que aportan el aceite mineral, la parafina y el petrolatum; el petrolatum resultó ser el mejor de los tres pues si bien la parafina (cera) es muy oclusiva cuando se aplica de manera uniforme tiende a romperse (lo cual le hace perder el efecto barrera) y en general sus cualidades estéticas hacen que no sea conveniente para darle un uso cosmético común. Recordemos que es importante como mencionemos al principio que el agente hidratante debe poder permanecer sobre la piel. De los tres la peor opción fue naturalmente el aceite mineral. Además vieron que la capacidad hidratante/oclusiva decrece con el tiempo, bien porque la capa aplicada pierde homogeneidad o bien porque el vapor de agua con el tiempo logra ir creando pequeños "canales". Del minuto 30 al minuto 90 la oclusividad baja del 89% al 58%...sin embargo, haciendo algo tan simple como volver a frotar el petrolatum sobre las piel incrementa la oclusividad ¡hasta el 84%! Lo que hacemos al volver a frotar es homogeneizar de nuevo la capa oclusiva.

La lista de estudios es infinita, en cualquier caso como comentamos es que el petrolatum (y de paso el aceite mineral, aunque es menos potente que el petrolatum) es un buenísimo agente hidratante, probablemente el mejor.

Comedogenicidad y acnegenicidad

El petrolatum (y también el aceite mineral) no son comedogénicos. Hay una falsa asociación entre la textura grasa y untuosa y la capacidad de producir granos, pues bien, el petrolatum es graso y untuoso pero su comedogenicidad y acnegenicidad es nula. Hay algunos estudios donde se vio que podía ser comedogénico, pero resultaron ser falsos positivos (12). En los estudios llevados a cabo por Fulton (13) y Lanzet (14) se vio que el petrolatum no dio ninguna respuesta comedogénica en modelos animales (conejo). De hecho e irónicamente Fulton vio que muchos de los ingredientes que los formuladores suelen incluir para evitar la sensación grasa (que el consumidor conecta de forma simplista con acné) sí son comedogénicos.

Este mismo asunto fue tratado en el año 1988 el simposio sobre la comedogenicidad de la Academia Americana de Dermatología (15) y la conclusión fue que: "ni el consumidor ni el médico pueden determinar si la formulación [de un producto] será acnegénica atendiendo solo a los ingredientes o con una simple examinación del producto. Además las características físicas del producto tales como la oleosidad o la viscosidad en sí mismas no son indicadoras de una respuesta acnegénica".

Este probablemente es el mito más repetido pero no: el petrolatum no es comedogénico o acnegénico. El aceite mineral tampoco. La comedogenicidad de ambos es nula.

Alergenicidad

Es conocido que el petrolatum no suele causar reacciones alérgicas. Justamente por eso se usa como vehículo para la aplicación de sustancias hidrofóbicas en parches que miden la sensibilidad a dicha sustancia en humanos (16), en estudios sobre absorción transdérmica (17) y en el tratamiento de diversas enfermedades (18).

Irritación

Como podéis imaginar si tiene los usos anteriores es porque no es un agente irritante conocido. De hecho quizá porque la "evidencia empírica" es clara es que hay pocos estudios al respecto, pero en los que hay se ha visto que no causa irritación (19, 20).

Por último quisiera traducir a modo de resumen final la propia conclusión del texto que estoy usando como fuente (referencia abajo): "Se ha demostrado que el petrolatum es seguro y efectivo como ingrediente capilar y acondicionar cutáneo. No tiene rival como hidratante y ha sido usado en productos capilares durante décadas, a pesar de los cambios en las modas y estilos de peinado. Es un ungüento soberbio para tratar heridas y un excelente protector cutáneo. Por ello, es dubitable que pierda favor en el futuro. Basándonos en su capacidad hidratante, su origen natural, su seguridad, la facilidad con que se formula con él como ingrediente y su bajo coste respecto de otros ingredientes esta sustancia será una constante en el siempre cambiante mundo del cuidado personal. Aunque ha cambiado poco desde que fue conocido gracias a Chesebrough, nunca se ha conseguido sintetizar. Sus propiedades físicas únicas y habilidades acondicionadoras impulsará su uso en la cosmética de los años venideros. De hecho, el futuro es brillante para el petrolatum, un verdadero todoterreno de la industria del cuidado personal".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conclusiones personales

- He decidido hablar de "petrolatum" porque al fin y al cabo "Vaselina" es un nombre comercial.

- En resumen podemos decir que es un gran agente hidratante, seguro, no comedogénico, no acnegénico, con alergenicidad prácticamente nula y no-irritante. No penetra en la piel y además es un buen protector cutáneo. Para colmo además ¡es barato! Lo que significa simplemente que podemos tener algo tan bueno sin tener que dejarnos los cuartos, es decir que además es muy accesible y de hecho su uso es muy extenso.

- El aceite mineral, la parafina y el petrolatum no son lo mismo. Aun así el aceite mineral guarda muchas similitudes con el petrolatum en que por ejemplo también es un excelente agente oclusivo con una comedogenicidad, acnegenicidad y alergenicidad nula.

- No lo he incluido por no hacer la entrada infinita pero como ya vimos en la entrada sobre hidratación cutánea aparte de los oclusivos tenemos humectantes y emolientes. Hay varios estudios que muestran que lo ideal es aportarle agua a la piel (con humectantes y/o emulsiones, o sea el formato de la mayoría de cremas del mercado sin más) y luego "sellarla". Por sí solo como vimos es un oclusivo muy potente y probablemente hidratará mucho más que muchas cremas del mercado, pero teniendo eso en cuenta también podemos considerar que es posible no solo usar oclusivos sino una mezcla de oclusivos con humectantes...que es lo más común por lo demás.

- No lo he incluido por no hacer la entrada infinita pero como ya vimos en la entrada sobre hidratación cutánea aparte de los oclusivos tenemos humectantes y emolientes. Hay varios estudios que muestran que lo ideal es aportarle agua a la piel (con humectantes y/o emulsiones, o sea el formato de la mayoría de cremas del mercado sin más) y luego "sellarla". Por sí solo como vimos es un oclusivo muy potente y probablemente hidratará mucho más que muchas cremas del mercado, pero teniendo eso en cuenta también podemos considerar que es posible no solo usar oclusivos sino una mezcla de oclusivos con humectantes...que es lo más común por lo demás.

- Hay muchísima información y además mucha también sobre sus usos médicos (por ejemplo por todo lo anterior se utiliza mucho cuando hay quemaduras, hay mucha más información en el texto/fuente que tenéis abajo), yo he querido limitarme un poco a sus usos cosméticos pero la realidad es que tiene multitud de usos y todos ellos en función de sus cualidades.

- Cuando entras a una clase de lógica lo primero que te enseñan es que en lógica no hay mentiras, sino cosas falsas y ciertas. La mentira indica una intencionalidad de daño, y es un término moral; los argumentos (en su forma lógica) y los hechos (aunque esto es más matizable, pero siendo simples...) son ciertos o falsos, nunca son "mentiras". Con los intensos intereses económicos que mueve este tema y el gran peso que la industria cosmética ha puesto en los últimos años en apoyar los mitos porque logran ventas a pesar de dar información falsa podríamos hablar perfectamente de las mentiras del y sobre el petrolatum. No es casual por tanto que le haya puesto el nombre que le puse a la entrada y no otro.

- Hay una cantidad brutal, brutal de información falsa por la red. Pero brutal. Hay cosas que no tienen sentido pero una que particularmente siempre me llama la atención es cuando la gente dice que el petrolatum (o las siliconas, o el aceite mineral...) solo crean una "falsa sensación de hidratación", pero que no hidratan. Esto es fruto simplemente de ignorar en qué consiste hidratar la piel. Naturalmente hay más oclusivos y no todas las pieles necesitarán una oclusión tan potente, con lo cual el petrolatum es una opción y no una necesidad pero que a uno le vaya bien con otras cosas no cambia los hechos.

- También es falso que solo se emplee para crear ciertas sensaciones estéticas al usar el producto, como vimos es el mejor agente hidratante conocido.

- Como siempre una cosa es que sea bueno para la piel y otra que sea más o menos ecológico, o "natural" en este segundo sentido. Lo estuve discutiendo aquí con Cosméticos al desnudo (de paso os recomiendo su blog) y bueno ciertamente es un compuesto que suscita problema medioambientales.

- No es cancerígeno. Es cierto que en las versiones que no están purificadas pueden haber trazar de productos que presentan problemas para la salud, pero cuando hablamos de cosmética hablamos de un tipo de producto que está altamente depurado y que es totalmente seguro para su aplicación tópica.

- No me puedo poner a revisar todas las cosas falsas que hay en la red sobre el petrolatum porque no acabaría nunca, pero bueno, es uno de los mejores compuestos si hablamos de hidratar la piel y además por sus características es ideal en pieles acneicas o en personas con pieles reactivas, con la piel muy sensible, en pieles atópicas, etc.

- En resumen: bueno, barato. Lo de bonito la verdad es que quizá no mucho, pero en este caso no importa tanto, ¿no? ;)

- Finalmente y como digo siempre en otras entradas (especialmente las más controversiales) yo abrí el blog para interactuar y dentro de ello se incluye discutir e intercambiar puntos de vista, pero una cosa es intercambiar opiniones y otra querer discutir hechos (la barrera entre ambas es fina pero existente). Ya sabéis que yo soy Lic. en Filosofía y estoy más que alerta de que igual me equivoco por falta de formación pero eso no quita que si se me quiere rebatir algo espero el mismo esfuerzo en legitimar lo que se dice con fuentes fidedignas que el pongo yo en buscar la información, como mínimo. Y a pesar de que yo tengo un blog como siempre digo un blog sin fuentes y que suelta información al tun tún no es una fuente legítima, tampoco lo es una opinión si no se dan una serie de condiciones muy concretas que le confieren a la persona que opina cierta autoridad (por poca que sea). Así que yo discutir lo haré siempre porque además es mi pan de cada día. Pero tiene que haber un marco que haga que la discusión valga la pena.

***

Ya para acabar y un poco offtopic: siempre intento contestar a todos los comentarios en cuanto puedo pero llevo una época muy ocupada así que quizá no os he contestado...lo haré -siempre-, pero bueno disculpad que tenga el blog un poco al pairo, de momento no soy omnipotente así que no me queda otra.

¿Notáis que el petrolatum es eficaz en los labios o preferís otras opciones? ¿Soléis usar vaselina?

Fuentes

Online --> http://es.scribd.com/doc/177756814/Conditioning-Agents-for-Hair-and-Skin-tmk

1. Schindler H. Petrolatum for drugs and cosmetics. Drug Cosmet Ind 1961; 89(1): 36-37,76,78-80, 82.

2. Crew BJ. A Practical Treatise on Petroleum. London, 1887: Henry Carey Baird &Co.

3. Lazer AP, Lazer P. Dry skin, water, and lubrication. Dermatol Clin 1991; 9(1): 45-51.

4. Steenbergen C. Petroleum derivatives as moisturizers. Am Cosmet Perf 1972; 87(3):69-70,72.

5. Fisher AA, Pincus SH, Storrs FJ, Richman E. When to suspect cosmetic dermatitis. Patient Care 1988; 22(11):29.

6. Idson B. Dry skin: moisturizing and emoUiency. Cosmet Toilet 1992; 107(7):69-72, 74-76,78

7. Kligman AM. Regression method for assessing the efficacy of moisturizers. Cosmet Toilet 1978; 93(4):27-35.

8. Brown BE, Diembeck W, Hoppe U, Elias PM. Fate of topical hydrocarbons in the skin. J Soc Cosmet Chem 1995; 46:1-9.

9.Ghadially R, Halkier-Sorenson L, Elias PM. Effects of petrolatum on stratum corneum structure and function. J Am Acad Dermatol 1992; 26(3):387-396.

10. Loden M. The increase in skin hydration after application of emollients with different amounts of lipids. Acta Dermatol Venereol (Stockh) 1992; 72:327-330.

11. Tsutsumi H, Utsugi T, Hayashi S. Study on the occlusivity of oil films. J Soc Cosmet Chem 1979; 30:345-356.

12. Kligman AM. Petrolatum is not comedogenic in rabbits or humans: a critical reappraisal of the rabbit ear assay and the concept of "acne cosmetica." J Soc Cosmet Chem 1996; 47(l):41-48.

13. Fulton JE Jr, Pay SR, Fulton JE III. Comedogenicity of current therapeutic products, cosmetics, and ingredients in the rabbit ear, J Am Acad Dermatol 1984; 10:96-105.

14. Lanzet M. Comedogenic effects of cosmetic raw materials. Cosmet Toilet 1986; 101(2):63-64,66-68,70,72.

15.American Academy of Dermatology Invitational Symposium on Comedogenicity. J Am Acad Dermatol 1989; 20:272-277.

16. Brandrup F, Menne T, Agren MS, Stromberg HE, Hoist R, Frisen M. A randomized trial of two occlusive dressings in the treatment of leg ulcers. Acta Dermatol Venereol (Stockh) 1990; 70(3):231-235.

17. Brown BE, Diembeck W, Hoppe U, Elias PM. Fate of topical hydrocarbons in the skin. J Soc Cosmet Chem 1995; 46(l):l-9.

18. Ceilley RI, Goldberg GN, Prose NS. A guide to pediatric rashes. Patient Care 1989; 23(15):150-160.

19. Motoyoshi K, Toyoshima Y, Sata M, Yoshimura M. Comparative studies on the irritancy of oils and synthetic perfumes to the skin of rabbit, guinea pig, rat, miniature swine and man. Cosmet Toilet 1979; 94(8):41^3,45-48.

20. Ireson JD, Leshe GB, Osborne H, Read M. A laboratory investigation of a selection of lubricant waxes as dermatitic agents. Pharmacol Res Commun 1972; 4(4): 353-356.

7/11/13

Skin 101: Comedogenicidad, ¿qué designa y cómo se mide?

El acné es un tema de preocupación para muchas personas, especialmente en las personas jóvenes pero afecta también a otros grupos de población; por ello con los años la etiqueta de "no comedogénico" ha ido ganando competencia comercial. Por "no comedogénico" se entiende que el producto no produce acné. Ahora bien, los comedones y el acné inflamatorio tienen vías de desarrollo diferentes y las maneras en que se prueba que un producto no es ni comedogénico ni "acnegénico", en el sentido de acné inflamatorio, son diferentes.

Las causas del acné son variadas y además dispares, pero entre ellas a veces se encuentran los propios cosméticos que usamos, a veces irónicamente los que usamos para intentar evitar el acné.

|

| Formación de un comedón |

Comedogenicidad

Los comedones se generan cuando el patrón de queratinización que se da dentro del folículo sebáceo cambia. Esto se expresa como un cambio en la producción de queratina en los queratinocitos y en una reducción de los gránulos lamerales (1) Se da también un incremento en la actividad miótica (2) El resultado es que los queratinocitos no se desprenden adecuadamente llevando a un "bloqueo" del conducto folicular. No se sabe con exactitud qué genera estos cambios pero el resultado es lo que llamamos micro-comedón. Si el proceso no mejora y se sigue acumulando material queratinizado el folículo se vuelve visible en la superficie de la piel como un bulto y si la acumulación es suficiente el folículo se distiende y se da un comedón abierto, llevando a lo que llamamos puntos negros (el color negro surge de la oxidación de los lípidos cuando llegan a la superficie de la piel). Los métodos que miden la comedogenicidad por tanto se centran en cuantificar los "tapones" de queratinocitos que pueden darse a raíz del uso de un producto.

|

Intervencíón de la bacteria P. Acnes en la formación de acné inflamatorio |

Acnegenicidad

Término poco común en español, no sin embargo en inglés; designa la capacidad de que se genere una lesión diferente. Empezamos también con un "tapón de queratinocitos", lo cual genera una acumulación extra de sebo en la zona y aquí lo que entra en juego es la conocida P.Acnes. El conducto folicular se expande hasta que se produce una rotura que libera la bacteria y sus productos metabólicos en las zonas adyacentes de la piel. Empiezan como consecuencia una serie de respuestas inmunológicas y un proceso inflamatorio característico.

El proceso en ambos casos, por tanto, es diferente. La etiqueta de "no comedogénico" sin embargo se usa en general para referirse a productos que no causan ni comedones ni acné inflamatorio. Ahora bien: ¿cómo se mide y qué tan universal es?

Modelos de Prueba

Se han usado tanto modelos animales como modelos humanos para intentar medir la comedogenicidad de varias sustancias, en ambos casos se aplica dicha sustancia de manera repetida sobre la piel del sujeto experimental en un periodo de entre 2-4 semanas. El número de lesiones híperqueratósicas se compara con controles positivos y negativos.

Modelos animales

Comúnmente se prueba en orejas de conejo, ya que los folículos de esta zona tienen muchas similitudes estructurales con los folículos sebáceos humanos. Hasta el desarrollo de los movimientos animalistas en torno a los años 80 era el tipo de prueba más común y además una muy rutinaria: consiste en aplicar el producto o ingrediente a testar en la parte interna de la oreja del conejo una vez al día durante un periodo variable de entre dos y cuatro semanas (se extendió el periodo de tiempo a cuatro semanas para intentar determinar los efectos del producto sobre sectores de población particularmente sensibles a la exposición del producto, el problema es que la diferencia de sensibilidad respecto de la población general lleva a veces a falsos positivos, por contra los productos que superan la prueba de las cuatro semanas tienen un potencial muy bajo de generar comedones incluso en personas con tendencia a tener acné). La oreja contraria en la que no se aplica el producto se usa como control. Transcurrido este periodo se mide el nivel de híperqueratinización folicular en la zona donde se aplicó la sustancia y posteriormente se elaboran con frecuencia tablas siguiendo un modelo numérico que determinan el nivel de comedogenicidad en función de una escala dada. Este tipo de pruebas demostraron que hay ciertos compuestos empleados en cosmética que tienen capacidad de generar o aumentar la posibilidad de que se den comedones, siendo además compuestos de naturaleza variada. Ahora bien, se observó que si estos materiales eran modificados de diversas formas cambiaban a veces radicalmente su comedogenicidad, hasta el punto de llegar a ser nula; por ejemplo Fulton (3) demostró que la PEG- 16 Lanolin que tiene una comedogenicidad muy alta (4 sobre 5) pasaba a ser no comedogénica si la transformamos en PEG-75 Lanolin, es decir, si esta pasa a tener moléculas más grandes y a ser más hidrosoluble. Kligman y Mill (4- 2) mostraron que el potencial comedogénico de los aceites vegetales por su parte es dosis-dependiente, llegando a abolirse si se los diluye con aceite mineral en un 25%. Gracias a estas observaciones pasó a considerarse la relevancia de testar la comedogenicidad del producto final y no la de ingredientes aislados (5). Fulton y varios colegas (4, 6) testaron la comedogenicidad de varias sustancias (sobre una escala de entre 0-5), parte de los resultados los podéis consultar en la tabla de abajo (Tabla 1).

Es importante mencionar que la capacidad irritante de un producto no se corresponde con su comedogenicidad. El Sodium Lauryl Sulfate por ejemplo puede llegar a ser muy irritante y sin embargo su comedogenicidad es nula (7- 11). Por el contrario por ejemplos muchos ésteres -como el Isopropyl Isostearate- que tienen una capacidad irritante relativamente baja son altamente comedogénicos.

Como comentamos los comedones son diferentes que el acné inflamatorio, sin embargo normalmente y sobre todo desde el punto de vista comercial no se diferencian pero los comedones tardan un tiempo en formarse y con frecuencia un producto puede ser no comedogénico pero causarnos acné inflamatorio, que tiene un proceso de desarrollo más rápido.

Modelos humanos

Los modelos humanos se desarrollaron para medir tanto la comedogenicidad como la "acnegenicidad", siendo nuevamente Kligman y Mill los primeros en describir esta metodología en el año 1982 (8). En este modelo se aplican hasta seis sustancias diferentes en la parte de alta de la espalda durante unas 48-72 h bajo un parche oclusivo o, si es necesario, semioclusivo. Estos se aplican tres veces a la semana durante cuatro semanas para dar un tiempo total de exposición continua de unos 28 días. Posteriormente se realiza una biopsia sobre la zona y se vuelve a medir la híperqueratinización folicular y se cuantifica en una escala de entre 0-3 a la par que se comparan los resultados con controles positivos y negativos. Mills y Kligman mostraron que este modelo tiene resultados similares a los que proporciona la prueba en conejos durante una duración de dos semanas (Pearson r = 0.994, n = 32 ingredientes cosméticos o productos). Aun así la oreja del conejo parece ser algo más sensible.

Aplicación comercial

En último término sin embargo los resultados se deben poner en correlación con la experiencia de los consumidores, que no solemos diferenciar entre acné inflamatorio o comedones. Normalmente se suele realizar una prueba con el producto final, y para ello se pide a un grupo de consumidores que prueben el producto durante un periodo de tiempo variable (9 - 12). Se miden los comedones, pústulas y pápulas existentes en la piel del sujeto antes de empezar a usar el producto y luego se vuelven a medir en intervalos fijos. En un periodo de tan solo una semana se puede observar si el producto tiende a producir irritación, que puede llevar a acné inflamatorio. Posteriormente se emplean evaluaciones tras tres y seis semanas de uso del producto para valorar su potencial comedogénico y acnegénico.

Se suelen incluir además dos grupos híper-sensibles, por ejemplo un grupo con una piel muy sensible ante el uso de surfactantes como grupo que representa a las personas con la piel muy sensible y por otro lado un grupo de personas con una tendencia clara a desarrollar acné. Es posible introducir otros subgrupos dependiendo de cuál sea el público del producto, lo importante es que las condiciones de comedogenicidad y acnegenicidad que estos subgrupos muestran no se corresponden con las del grupo general y deben ser tenidas en cuenta.

Conclusiones personales

- Aunque son datos más o menos generalizables, no son universales, es decir, que algo puede ser muy comedogénico y no generarnos acné y viceversa. Naturalmente son estimaciones con una probabilidad detrás ganada a partir de la repetición en varios individuos y gracias a los criterios que hemos visto, pero aun así no son datos universales sino "probabilísticos", es una diferencia fundamental.

- Es inútil hasta cierto punto evitar por ejemplo el aceite de coco a muerte porque es bastante comedogénico porque como vimos, la comedogenicidad de un mismo ingrediente varía por ejemplo dependiendo de la interacción con otros ingredientes de la fórmula. Lo que debe de ser no-comedogénica es la fórmula final, el producto acabado puede por tanto incluir ingredientes comedogénicos aplicados de forma aíslada y seguir siendo, globalmente, un producto no-comedogénico.

- Como es obvio y a pesar de que mucha gente lo cree no hay una relación directa entre la oclusividad y la comedogenicidad, el aceite mineral es un buen oclusivo y su comedogenicidad es nula, por ejemplo. Aparentemente el problema con usar productos oclusivos es que igual si usas un producto que lleve algo que te produce acné y luego además que incluye un buen oclusivo como el mismo aceite mineral (u otros oclusivos, no solo el aceite mineral evidentemente) aunque el oclusivo en sí no lo sea igual puede agravar la comedogenicidad del producto que sí lo es en la piel de cada uno. Esta clase de "sinergias" entre productos no creo que se puedan reducir de modo simple más que a través de la idea básica de usar oclusivos más ligeros cuando tenemos la piel grasa y/o acneica, pero dependerá de nuestra piel claro. Pero aun así habrá muchas cremas o mejunjes que no os den acné, es cuestión de encontrar una que vaya bien con vuestra piel.

- También por otro lado que un producto sea libre de aceites no garantiza que sea no comedogénico y viceversa, es decir, que no todos los lípidos son comedogénicos ni todo lo que lo lleve lo es. El ejemplo puede ser nuevamente el mismo aceite mineral. Hablamos un pelín más del aceite mineral aquí.

- La gente tiende a confundir por tanto comedogenicidad, el hecho de ser lípidico o no y oclusividad. Son cosas diferentes que, incluso si quizá tienen alguna interrelación esta no pasa por la confusión terminológica. La posible intersección entre las tres además es primero dubitable en parte y por otro lado en parte también muy subjetiva, pero eso tampoco implica que a un nivel teórico podamos hacer mejunjes.

- Hay una lista muy larga de ingredientes y su comedogenicidad dando vueltas por la red de fuente desconocida, no sé qué tan fiable sea la verdad. Lo que cito arriba es el resumen de una serie de estudios a los que se puede referir sin problemas; yo he tenido problemas para saber a veces si un producto es comedogénico o no porque por la red hay un montón de información contradictoria y es un problema solo en caso de que busquemos la comedogenicidad de un producto que aplicaríamos directamente en la piel, por ejemplo un aceite, pero es complicado encontrar información fiable la verdad, si conocéis alguna buena fuente sería interesante que la aportáseis :)

- También por otro lado que un producto sea libre de aceites no garantiza que sea no comedogénico y viceversa, es decir, que no todos los lípidos son comedogénicos ni todo lo que lo lleve lo es. El ejemplo puede ser nuevamente el mismo aceite mineral. Hablamos un pelín más del aceite mineral aquí.

- La gente tiende a confundir por tanto comedogenicidad, el hecho de ser lípidico o no y oclusividad. Son cosas diferentes que, incluso si quizá tienen alguna interrelación esta no pasa por la confusión terminológica. La posible intersección entre las tres además es primero dubitable en parte y por otro lado en parte también muy subjetiva, pero eso tampoco implica que a un nivel teórico podamos hacer mejunjes.

- Hay una lista muy larga de ingredientes y su comedogenicidad dando vueltas por la red de fuente desconocida, no sé qué tan fiable sea la verdad. Lo que cito arriba es el resumen de una serie de estudios a los que se puede referir sin problemas; yo he tenido problemas para saber a veces si un producto es comedogénico o no porque por la red hay un montón de información contradictoria y es un problema solo en caso de que busquemos la comedogenicidad de un producto que aplicaríamos directamente en la piel, por ejemplo un aceite, pero es complicado encontrar información fiable la verdad, si conocéis alguna buena fuente sería interesante que la aportáseis :)

- El resumen creo que es que en el fondo no hay más manera de saber si un producto te da acné o no que...probándolo, son tantas las variables que pueden llevar a que el producto resulte comedogénico que simplemente mirando los ingredientes no se puede saber a ciencia cierta; aun así creo que se pueden tener en cuenta ciertas cosas, yo por ejemplo suelo preferir por este tema ceñirme a productos con aceite mineral y evitar sin tampoco dejarlos de lado del todo los aceites vegetales, simplemente porque aunque eso no garantice que el producto final no me vaya a dar acné, al menos reduce la posibilidad (o probabilidad, que no son lo mismo por cierto) de que lo haga.

- Cabría cuestionarse si un producto puede generar de un día para otro acné inflamatorio considerando que en las pruebas en humanos se observan las primeras fases del acné inflamatorio en un periodo de entre aproximadamente una semana. En el caso de los comedones como vimos su formación es mucho más paulatina. En mi experiencia sí me ha pasado, desde mi percepción subjetiva, que de un día para otro un producto me vaya mal y me haya dado muchos granitos. Pero ya sabéis que la experiencia subjetiva suele fallar con frecuencia, así que la verdad no sé hasta qué punto se pueda saber si un producto nos da acné hasta que no hayan pasado varios días, ojo digo que no lo sé, no que no pase, pero nuevamente cabría cuestionarse sobre todo la problemática de la subjetividad a la hora de juzgar un producto, como ya he comentado otras veces la simplificación si nos lleva a algún lado es a juicios probablemente erróneos. A veces parar y decir "no tengo ni idea", lo cual es una realidad para mí y para casi todos los que leen esto...es lo mejor.

- Finalmente es necesario comentar que el término "no comedogénico" al igual que por ejemplo el de "hipoalergénico" no tiene ningún control legislativo, es decir, que son en resumidas cuentas atractivos comerciales. Eso no quiere decir que la marca no haga sus pruebas sobre el producto, lo que quiere decir es que no hay un criterio común y objetivo que es lo que da orden y con él seguridad al consumidor.

- En resumidas cuentas: no hay ninguna autoridad que fije de manera cerrada qué ingredientes son comedogénicos primero porque la comedogenicidad de algo no es universal y segundo porque no hay correlación directa entre la comedogenicidad de un ingrediente aislado y su presencia en una fórmula más compleja, con lo cual crear un "estándar" es complicado. ¿Hasta qué punto es útil entonces como etiqueta comercial? Como mínimo nos indica que la marca considera que ese producto se ha formulado teniendo en cuenta a las personas con la piel acneica, lo cual tiene una relevencia limitada por los factores que consideramos inmediamente arriba, pero bueno, lo importante es recordar qué designa, que no es un término médico ni regulado en su aplicación cosmética por instituciones competentes al respecto y por último, recordar sus muchas limitaciones en la praxis. En último término uno no sabe cómo le irá el producto en este aspecto hasta que lo prueba, lamentablemente.

- Yo personalmente menos alguna cosas básicas como lo que dije de preferir aceite mineral, siliconas, etc. sobre otras cosas y evitar compuestos muy, muy comedogénicos y sobre todo ante la duda no lanzarme con productos quizá comedogénicos puestos por sí solos -un aceite, por ejemplo, como comentamos- no le presto mucha atención, lo veo como un reclamo publicitario de poco peso.

- Cabría cuestionarse si un producto puede generar de un día para otro acné inflamatorio considerando que en las pruebas en humanos se observan las primeras fases del acné inflamatorio en un periodo de entre aproximadamente una semana. En el caso de los comedones como vimos su formación es mucho más paulatina. En mi experiencia sí me ha pasado, desde mi percepción subjetiva, que de un día para otro un producto me vaya mal y me haya dado muchos granitos. Pero ya sabéis que la experiencia subjetiva suele fallar con frecuencia, así que la verdad no sé hasta qué punto se pueda saber si un producto nos da acné hasta que no hayan pasado varios días, ojo digo que no lo sé, no que no pase, pero nuevamente cabría cuestionarse sobre todo la problemática de la subjetividad a la hora de juzgar un producto, como ya he comentado otras veces la simplificación si nos lleva a algún lado es a juicios probablemente erróneos. A veces parar y decir "no tengo ni idea", lo cual es una realidad para mí y para casi todos los que leen esto...es lo mejor.

- Finalmente es necesario comentar que el término "no comedogénico" al igual que por ejemplo el de "hipoalergénico" no tiene ningún control legislativo, es decir, que son en resumidas cuentas atractivos comerciales. Eso no quiere decir que la marca no haga sus pruebas sobre el producto, lo que quiere decir es que no hay un criterio común y objetivo que es lo que da orden y con él seguridad al consumidor.

- En resumidas cuentas: no hay ninguna autoridad que fije de manera cerrada qué ingredientes son comedogénicos primero porque la comedogenicidad de algo no es universal y segundo porque no hay correlación directa entre la comedogenicidad de un ingrediente aislado y su presencia en una fórmula más compleja, con lo cual crear un "estándar" es complicado. ¿Hasta qué punto es útil entonces como etiqueta comercial? Como mínimo nos indica que la marca considera que ese producto se ha formulado teniendo en cuenta a las personas con la piel acneica, lo cual tiene una relevencia limitada por los factores que consideramos inmediamente arriba, pero bueno, lo importante es recordar qué designa, que no es un término médico ni regulado en su aplicación cosmética por instituciones competentes al respecto y por último, recordar sus muchas limitaciones en la praxis. En último término uno no sabe cómo le irá el producto en este aspecto hasta que lo prueba, lamentablemente.

- Yo personalmente menos alguna cosas básicas como lo que dije de preferir aceite mineral, siliconas, etc. sobre otras cosas y evitar compuestos muy, muy comedogénicos y sobre todo ante la duda no lanzarme con productos quizá comedogénicos puestos por sí solos -un aceite, por ejemplo, como comentamos- no le presto mucha atención, lo veo como un reclamo publicitario de poco peso.

¿Le dais importancia a que un producto sea no comedogénico?

Fuentes

- "Acnegenicity and Comedogenicity Testing for Cosmetics", F. Anthony Simion, Handbook of Cosmetic Science and Technology, Ed. Marcel Dekker, Inc., 2001.

(1) JS Strauss. Sebaceous Glands in ‘Dermatology in General Medicine’ Eds. Fitzpatrick TB,

Eisen AZ. Wolff K. et al., 4th Edition vol 1, p 709–726 (1993).

(2) G Plewig, JE Jr Fulton,AM Kligman. Cellular dynamics of comedo formation in acne vulgaris.

Arch Dermatol 102: 12–29, 1971.

(3) JE Jr Fulton, Comedogenicity and irritancy of commonly used ingredients in skin care products.

J Soc Cosmet Chem 40: 321–333, 1989.

(4) AM Kligman, OH Jr Mills. Acne Cosmetica. Arch Dermatol 106: 843–850, 1972.

(5) OH Jr Mills, RS Berger. Defining the susceptibility of acne-prone and sensitive skin populations

to extrinsic factors. Dermatol Clinics 9: 93–98, 1991.

(6) JE Jr Fulton, SR Pay, JE III Fulton. Comedogenicity of current therapeutic products, cosmetics,

and ingredients in the rabbit ear. J Amer Acad Dermatol 10: 96–105, 1984.

(7) WE Morris, SC Kwan. Use of the rabbit ear model in evaluating the comedogenic potential

of cosmetic ingredients. J Soc Cosmet Chem 34: 215–225, 1983.

(8) G Plewig, JE Jr Fulton, AM Kligman. Pomade Acne. Arch Dermatol 101: 580–584, 1970.

(9) EM Jackson, NF Robillard. The controlled use test in a cosmetic product safety substantiation

program. J Toxicol Cut & Ocular Toxicol 1: 117–132, 1982.

(10) OH Jr Mills, RS Berger, TJ Stephens et al. Assessing acnegenic and acne aggravating potential.

J Toxicol Cut & Ocular Toxical 8: 353–360, 1989.

(11) EM Jackson. Clinical assessments of acnegenicity. J Toxicol Cut & Ocular Toxicol 8: 389–

393, 1989.

(12) A Ghassemi, R Osborne, KA Korman, et al. Demonstrating the ocular safety of an eye cosmetic

product using alternatives to animal eye irritation tests. Poster at the Society of Toxicology. Meeting in Cincinnati, OH, March 1997.

19/9/13

Skin 101: Penetración percutánea y vehículos, ¿cómo y hasta qué punto penetran en la piel los activos cosméticos?

Imagen en tiempo real de nanopartículas encapsuladas con Polyethylene-Glycol penetrando en el cerebro de un roedor [Fuente]

La absorción o penetración percutánea es un proceso biológico complejo. La piel es una "biomembrana" que posee múltiples capas y ciertas características relativas a la absorción de compuestos. Si la piel fuese una membrana simple sería fácil evaluar los parámetros que indican el nivel de penetración percutánea, además estos serían considerablemente estables si suponemos que no hay cambios químicos significativos en la membrana a lo largo del proceso. La realidad sin embargo es que la piel es un tejido dinámico y vivo, cambiante, que se ve influenciada además por muchos factores externos. El fin de la absorción percutánea es proveer una cantidad adecuada de activos a la zona de la piel elegida logrando con ello maximizar la efectividad y reducir a la vez los posibles efectos secundarios derivados de la administración de dichos compuestos.

Penetración percutánea

Existe una serie de "compartimientos" y estructuras biológicas en la piel que hacen posible la penetración percutánea. La principal barrera a superar es el estrato córneo. Un cosmético que entre en contacto con la piel se verá influenciado por las leyes naturales físicas y químicas pertinentes, que dirigen el proceso de absorción; entre ellas por ejemplo encontramos la solubilidad, los coeficientes de reparto y el peso molecular del activo, etc. La piel presenta por tanto una barrera no sólo desde un punto de vista "físico", sino también químico: el camino de absorción pivota desde un estrato córneo lipofílico a una hidrofilia progresiva empezando desde la epidermis y pasando a la dermis y finalmente el torrente sanguíneo.